システムアーキテクト【SA】情報処理技術試験

新着情報

-

2023/6/27システムアーキテクト試験(SA)出題構成の変更

2022年12月にIPA(情報処理推進機構)より発表があり、2024年4月(令和6年春期)試験より、午後Ⅰ試験、午後Ⅱ試験それぞれにおける組込み分野の出題はエンベデッドシステムスペシャリスト(ES)に集約されることとなりました。

システムアーキテクトの概要

| 目次 |

|---|

システムアーキテクトとは?

業務とITのグランドデザイナー

システム開発の上流工程を主導する立場で、豊富な業務知識に基づいて的確な分析を行い、業務ニーズに適した情報システムのグランドデザインを設計し完成に導く、上級エンジニアを目指す方に最適です。

【対象者像】

高度IT人材として確立した専門分野をもち、ITストラテジストによる提案を受けて、情報システム又は組込みシステム・IoTを利用したシステムの開発に必要となる要件を定義し、それを実現するためのアーキテクチャを設計し、情報システムについては開発を主導する者

受験するメリット

昇進や転職にも有利

経験や実績以外でITに関する知識やスキルを証明することは難しいものですが、資格取得者となれば誰もがひと目でわかる形での証明となります。国家試験等の一部免除、公的制度の応募資格・募集条件など

情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験の合格者は、他の国家試験(中小企業診断士試験、弁理士試験、技術士試験)、ITコーディネータ試験の一部免除が受けられます。

※最新の情報、詳細につきましては、各試験のホームページ等でご確認ください。

自分に合う学習スタイルで合格を目指そう

アイテックの4つの学習スタイルこの試験を受ける方におすすめの商品

システムアーキテクト試験の合格を徹底サポート!

どんな人が受験している?

IT業界でキャリアアップ、次のステップへ転職したい方

一番はやはりこの理由が圧倒的大多数を占めます。

そのため、受験者層も比較的若い方が多く統計資料によると受験した人の平均年齢は約37歳くらいです。多くの人がキャリアのステップアップ等に受験しているということが分かるのではないでしょうか。エンジニアとして経験を積んできた方の、これまでの実力の証明にもつながると言えます。

試験内容、試験範囲、配点割合

試験内容

午前1試験について

試験時間50分。四肢択一式(マークシート使用)で30問出題され全問解答。情報処理技術者試験制度におけるスキルレベル3(応用情報技術者試験(AP)の午前の部とほぼ同程度である)に相当する、テクノロジ系、マネジメント系、ストラテジ系の3分野の知識が問われる。なお、試験問題は同時間に開催される高度情報処理技術者試験の午前I試験と共通であり、経営戦略や企業活動、プロジェクトマネジメントなどを含む情報セキュリティに限定しない広範な知識分野の問題が出題される。

午前2試験について

試験時間40分。四肢択一式(マークシート使用)で25問出題され全問解答。午前1の出題範囲のうち「コンピュータ構成要素」「システム構成要素」「データベース」「ネットワーク」「セキュリティ」「システム開発技術」「ソフトウェア開発管理技術」「システム戦略」「システム企画」の9分野から出題されます。範囲が午前1と重なりますが、問われる内容が高度になるため難易度が高くなります。午後1・2試験について

午後1試験は試験時間90分。記述式で中規模の問題が4問出題され、2問を選択して解答。4題のうち1題が組み込みシステムの問題。組み込みシステムに関する領域で、第四次産業革命関連の新技術(AI、ビッグデータ、IoTなど)の活用についての内容の出題が強化されている。午後2試験は試験時間120分。論述式で問題が3問出題され、1問を選択して解答。3つのテーマのうち1つは「組み込みシステム」関連のテーマで出題されている。これにあわせ、解答用紙の最初にある「論述の対象とするシステムの概要」(開発規模・工数や対象業務を記入する)についても、組み込みシステム用に「論述の対象とする製品又はシステムの概要」が新たに設けられ、組み込みシステムのテーマを選択した場合は、ここに開発規模・工数や対象業務を記入する。

試験範囲

午前1の出題範囲

応用情報技術者試験の午前試験の出題範囲と同様

午前2の出題範囲

テクノロジ系

| 3.コンピュータ構成要素 |

|---|

| プロセッサ・メモリ・バス・入出力デバイス・入出力装置 |

| 4.システム構成要素 |

| システムの構成・システム評価指標 |

| 9.データベース |

| データベース方式・データベース設計・データ操作・トランザクション処理・データベース応用 |

| 10.ネットワーク |

| ネットワーク方式・データ通信と制御・通信プロトコル・ネットワーク管理・ネットワーク応用 |

| 11.セキュリティ |

| 情報セキュリティ・情報セキュリティ管理・セキュリティ技術評価・情報セキュリティ対策・セキュリティ実装技術 |

| 12.システム開発技術 |

| システム要件定義・システム方式設計・ソフトウェア要件定義・ソフトウェア方式設計・ソフトウェア詳細設計・ソフトウェア構築・ソフトウェア結合/ソフトウェア適格性確認テスト・システム結合/システム適格性確認テスト・導入・受入支援・保守・廃棄 |

| 13.ソフトウェア開発管理技術 |

| 開発プロセス手法・知的財産適用管理・開発環境管理・構成管理・変更管理 |

ストラテジ系

| 17.システム戦略 |

|---|

| 情報システム戦略・業務プロセス・ソリューションビジネス・システム活用促進・評価 |

| 18.システム企画 |

| システム化計画・要件定義・調達計画・実施 |

午後の出題範囲

〔情報システム〕

| 1. 契約・合意に関すること |

|---|

| 提案依頼書(RFP)・提案書の準備,プロジェクト計画立案の支援 など |

| 2. 企画に関すること |

| 対象業務の内容の確認,対象業務システムの分析,適用情報技術の調査,業務モデルの作成,システム化機能の整理とシステム方式の策定,サービスレベルと品質に対する基本方針の明確化,実現可能性の検討,システム選定方針の策定,コストとシステム投資効果の予測 など |

| 3. 要件定義に関すること |

| 要件の識別と制約条件の定義,業務要件の定義,組織及び環境要件の具体化,機能要件の定義,非機能要件の定義,スケジュールに関する要件の定義 など |

| 4. 開発に関すること |

| システム要件定義,システム方式設計,ソフトウェア要件定義,ソフトウェア方式設計,ソフトウェア詳細設計,システム結合,システム適格性確認テスト,ソフトウェア導入,システム導入,ソフトウェア受入れ支援,システム受入れ支援 など |

| 5. 運用・保守に関すること |

| 運用テスト,業務及びシステムの移行,システム運用の評価,業務運用の評価,投資効果及び業務効果の評価,保守にかかわる問題把握及び修正分析 など |

| 6. 関連知識 |

| 構成管理,品質保証,監査,関連法規,情報技術の動向 など |

〔組込みシステム・IoT を利用したシステム〕

| 1. 機能要件の分析,機能仕様の決定に関すること |

|---|

| 開発システムの機能要件の分析,品質要件の分析,開発工程設計,コスト設計,性能設計,機能仕様のまとめ,関連技術 など |

| 2. 機能仕様を満足させるシステムアーキテクチャ及びハードウェアとソフトウェアの要求仕様の決定に関すること |

| ハードウェアとソフトウェアのトレードオフ,機能分割設計,システム構成要素への機能分割,装置間インタフェース仕様の決定,ソフトウェア要求仕様書・ハードウェア要求仕様書の作成,システムアーキテクチャ設計,信頼性などの非機能要件に応じた設計,保守容易化設計,リアルタイム OS の選定,情報セキュリティに対する吟味と対応策の決定 など |

| 3. 対象とするシステムに応じた開発手法の決定に関すること |

| モデルベース設計,プロセスモデル設計,オブジェクト指向モデル設計 など |

| 4. 汎用的モジュールの利用に関すること |

| モジュール化設計,再利用,構成管理 など |

試験時間・出題形式・出題数・解答数

| 試験時期 | 春期:4月第3日曜日 | |||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 試験時間 | 午前 I 試験 09:30-10:20(50分) 午前 II 試験 10:50-11:30(40分) 午後 I 試験 12:30-14:00(90分) 午後 II 試験 14:30-16:30(120分) |

|||||||||||||||

| 出題形式 | 午前 I 試験 多肢選択式(四肢択一)※共通問題 午前 II 試験 多肢選択式(四肢択一) 午後 I 試験 記述式 午後 II 試験 論述式 |

|||||||||||||||

| 出題数 | 午前 I 試験 出題数 30問/解答数30問 午前 II 試験 出題数 25問/解答数25問 午後 I 試験 出題数 4問/2問 午後 II 試験 出題数 3問/1問 |

|||||||||||||||

| 配点/基準点 | 午前・午後試験 (注)午後 II(論述式)試験の評価方法について

午後 II(論述式)試験の評価ランクと合否の関係

|

|||||||||||||||

| 問題別配点割合 | 午前 I 1問 各3.4点 午前 II 1問 各4点 午後 I 問1-4(2問解答)各50点 午後 II 問1-3(1問解答)※評価ランクによる ※評価ランクで評価することから、配点割合はない。 |

|||||||||||||||

| 受験手数料 | 7,500円

※「情報処理の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」により受験手数料が改定されました。 |

|||||||||||||||

| 出願時期 | [春期] 案内書・願書配布……1月上旬から 願書受付終了……2月中旬 |

|||||||||||||||

| 試験に関する問い合わせ先 | 情報処理技術者試験センター TEL:03-5978-7600 |

試験の日程

| 実施期間 | 申込期間 | 実施月 |

|---|---|---|

| 春期 | 1月中旬から2月上旬まで | 4月 |

合格・認定のスケジュール

| 実施期間 | 合格発表 | 合格証書発送日 |

|---|---|---|

| 春期 | 6月中旬 | 7月中旬 |

勉強方法

午前1試験の対策

出題分野は,テクノロジ系(基礎理論,コンピュータシステム,技術要素,開発技術),マネジメント系(プロジェクトマネジメント,サービスマネジメント),ストラテジ系(システム戦略,経営戦略,企業と法務)の全分野にわたるので,幅広い分野に関する知識が要求されます。

日ごろから情報処理技術全般に関する知識を習得するとともに,関連する過去問題を多く解いておくようにしましょう。

また,午前Ⅰで出題される30問は,応用情報技術者試験で出題される問題の中から抽出されるようになっています。

なお,午前Ⅰの出題分野の全分野に関し時間を費やしていくことは,あまりお勧めできません。

例えば,論理回路の問題などは,考え方を理解するのに少し時間がかかります。こうした問題に時間をかけても意味がありません。

捨てる分野の問題を決めながら,効率的に学習していくとよいでしょう。

午前2試験の対策

出題数は25問,試験時間は40分です。出題の重点分野は,セキュリティ,システム開発技術,システム企画です。

目新しい問題が幾つか出題されますが,過去問題の知識で誤答選択肢を排除すれば解答できる問題も多いです。過去問題をしっかり学習し,関連用語の知識を補充しておけば,新傾向の問題も得点できる可能性があります。

午後1試験の対策

試験時間は90分で,3問の中から2問を選択して解答します。

問題文中にヒントが隠されていますので,問題文をきちんと読めば解答可能な設問が多いでしょう。過去問題を解く中で,問題文中の該当箇所を探す練習はもとより,設問文に表現されている要求事項をしっかり把握し,何を答えさせたいのかを常に意識しながら解答する練習をしましょう。

午後Ⅰで得点が伸びない場合は,なぜ模範解答になるのかを,自分が採点者になったつもりで分析しましょう。「設問文の要求どおりに解答していない」「解答が文章として成り立っていない」などの,ヒントを見誤っている点ではない要素での失点が多い傾向にあります。模範解答と自分の解答を並べて,どこがどう違うのかを突き詰めると,問題文の読み方や設問要求が見えてくるでしょう。

午後2試験の対策

試験時間は120分で,2問の中から1問を選択して解答します。

最新のIT技術を絡めた定番問題が出題される傾向が見受けられることから,自分が経験した事案をベースに,どのように変形すれば問題の要求に合わせられるか練習しておきましょう。様々な視点での論述が要求されますので,概要,具体例,その理由を論述する練習をしましょう。

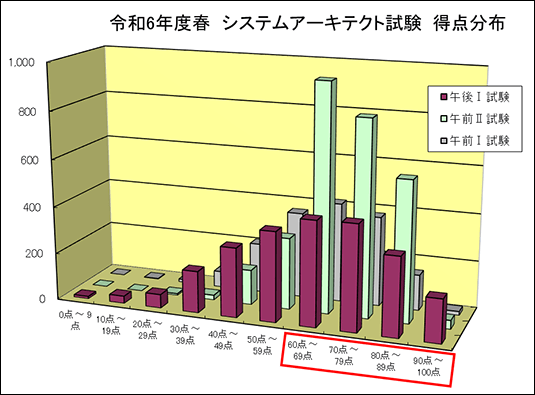

令和6年度 システムアーキテクト試験の得点分布

午前Ⅰ試験免除の人も増えてきましたが,得点分布を分析してみると,今回システムアーキテクトの午前Ⅰ試験免除者は概算で2,048人(55.9%)でした。

午前Ⅰ試験で基準点(60点)以上の人は964人(受験者の59.6%)で,前回の55.4%と比べて4%ほど上がっています。

午前Ⅱ試験で基準点以上の人は2,401人(受験者の83.4%)で,前回の92.7%からかなり下がりました。

午後Ⅰで基準点(60点)以上取れた人は59.6%で,前回試験の57.4%から少し上がっています。

午後Ⅱの論述式試験で合格点(A評価)を取ることができた人は39.5%で,こちらは前回の40.0%とほぼ同じでした。

システムアーキテクト試験の統計情報

過去の応募者・受験者・合格者の情報を掲載しています。

| 年度 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |

|---|---|---|---|---|

| 令和元年度 秋期 | 8,340 人 | 5,217 人 | 798 人 | 15.3 % |

| 令和3年度 春期 | 5,447 人 | 3,433 人 | 567 人 | 16.5 % |

| 令和4年度 春期 | 5,369 人 | 3,474 人 | 520 人 | 15.0 % |

| 令和5年度 春期 | 5,684 人 | 3,679 人 | 581 人 | 15.8 % |

| 令和6年度 春期 | 5,696 人 | 3,666 人 | 549 人 | 15.0% |

合格者の声

数字で見る受験者属性と合格者からのアドバイスを掲載!

これまでアイテックの学習コンテンツをご利用いただき、見事、情報処理技術者試験に合格されたお客様より、合格に至るまでの学習体験記をたくさん頂戴しました。

システムアーキテクト試験の合格を徹底サポート!

初めてシステムアーキテクト試験の合格を目指す方や、再受験、午前免除者で合格したい方をサポート!

いつでもどこでも学習できるeラーニングなら費用も時間も節約できます。実務で役立つ知識や技術を学べるセミナーなら実践につなげられます。アイテックは、ITに関しての基礎知識をつけたい方から、高度な知識を身につけたい方まで、徹底的にサポートします。

この試験を受ける方におすすめの商品

システムアーキテクト試験の合格を徹底サポート!

システムアーキテクトのお役立ち情報

午後問題の解答速報

アイテック講師陣が午後試験の問題を実際に解いてみました。

自身の解答と照らし合せて、各設問ごとの配点表を元にぜひ答え合わせを行ってみてください。

自動採点サービスを利用いただいた方のみ、午前の自動採点と午後の予想配点表で、合格発表を待つことなく自身の試験結果をある程度予測することができます。

ぜひアイテックIDを取得して合格基準点を突破できているか確認してみましょう!!

合格発表に対するアイテックコメント

合格発表時の統計データなどからアイテック講師陣が試験の振り返り

令和6年度春期実施のシステムアーキテクト試験の合格率は15.0%で,前回の15.8%から少し下がりました。最近5回の試験の中でもやや低い結果といえます。

アイテック講師陣が合格発表に対して試験に関する統計データをもとに、全体の得点分布と合格率から問題の難易度をはじめ、午前問題から午後問題まで、各分野ごとの出題比率から新傾向問題まで詳細に分析しておりますので、今後の学習への参考にぜひご一読ください。

【ご利用にあたってのご注意】

※本サイト内の掲載データ及び情報などの著作権は、株式会社アイテックに帰属します。無断転載・再利用・流用を禁じます。

システムアーキテクト 合格発表に対するアイテックコメント